Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry:汪凯、朱春燕团队揭示了强迫症脑网络紊乱的频率特异性及其诊断潜力

2025年11月,我院汪凯、朱春燕团队在国际权威医学期刊《Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry》(IF=3.9)发表重要研究成果,题为《脑电源空间功能连接分析表明强迫症患者的脑网络功能障碍具有频率特异性(Electroencephalography source-space functional connectivity reveals frequency-specific brain network dysfunctions in obsessive-compulsive disorder)》。研究系统揭示了强迫症患者脑网络功能紊乱的频段特征,并评估其作为诊断生物标记物的可行性,为强迫症的精准诊断及基于频段的神经调控干预提供了新的科学依据。在读硕士研究生陈克和博士研究生肖懿桉为本文共同第一作者,汪凯教授和朱春燕教授为本文共同通讯作者,我校为第一完成单位。

强迫症常伴随显著的认知功能受损,其核心机制与脑网络功能异常密切相关。然而,先前针对强迫症的脑网络研究多基于功能磁共振,其检测信号固有的低频性使其无法探测高频脑网络的异常。脑电图作为一种经济、便携的脑成像技术具有高时间分辨率特点,可以检测毫秒级别的电生理信号并可以分频段构建大脑网络。团队采集了88位强迫症患者和100位健康人的静息态脑电图数据。首先通过源定位将传感器级信号映射至大脑皮层;随后在睁眼/闭眼两类条件下于五个频段(delta、theta、alpha、beta、gamma)构建源空间功能网络,计算网络连接强度、全局及局部效率。最后,利用支持向量机探索多频段网络特征的诊断价值。

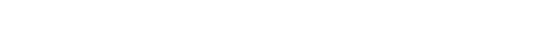

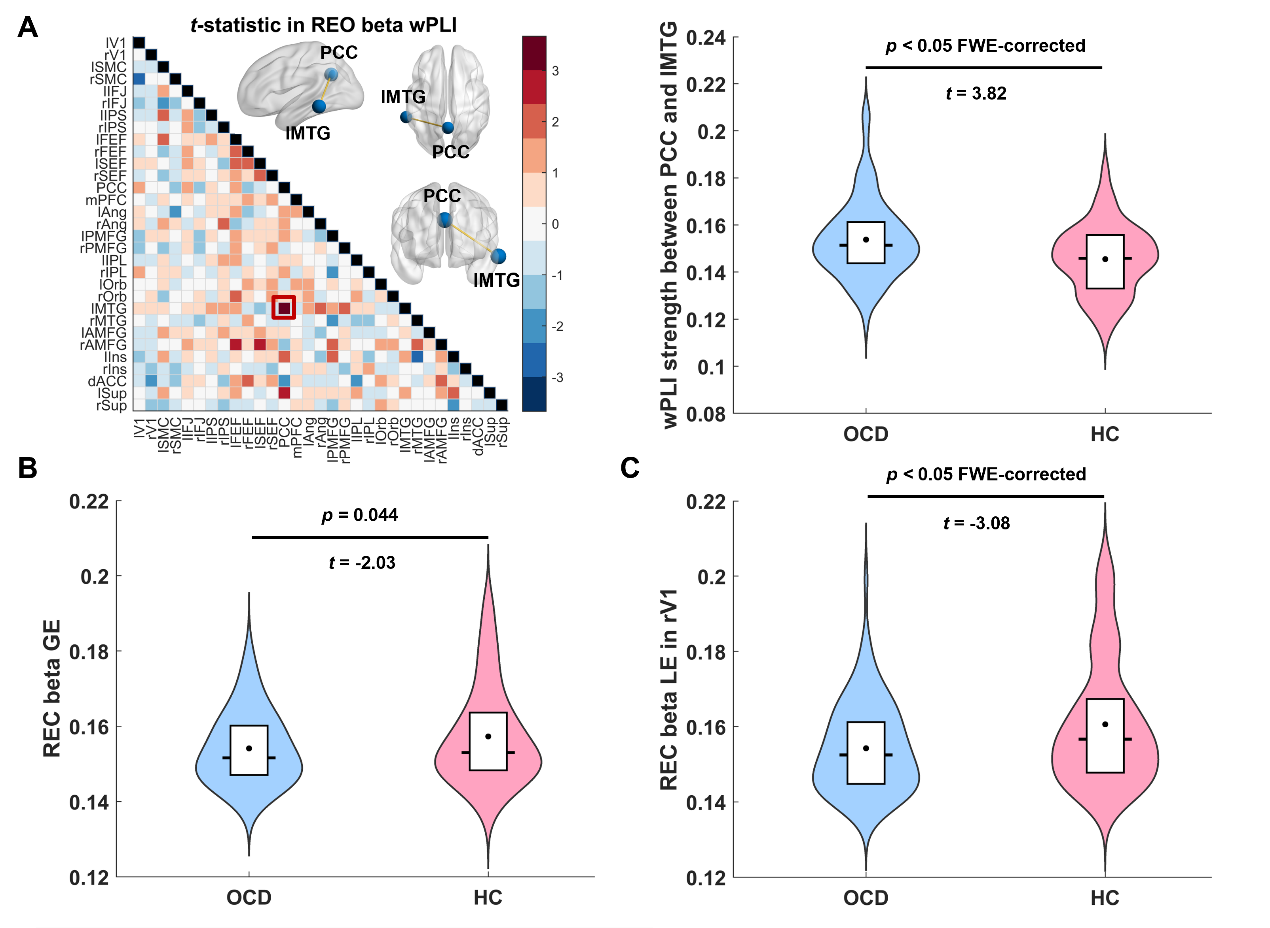

结果显示,强迫症患者在beta频段呈现全局效率下降、视觉区局部效率降低,同时默认网络与额顶网络功能连接增强。

其中,额顶网络内功能连接与强迫行为严重程度之间显著负相关。闭眼条件下theta频段的局部效率与焦虑水平正相关,delta频段的局部效率与焦虑水平负相关。

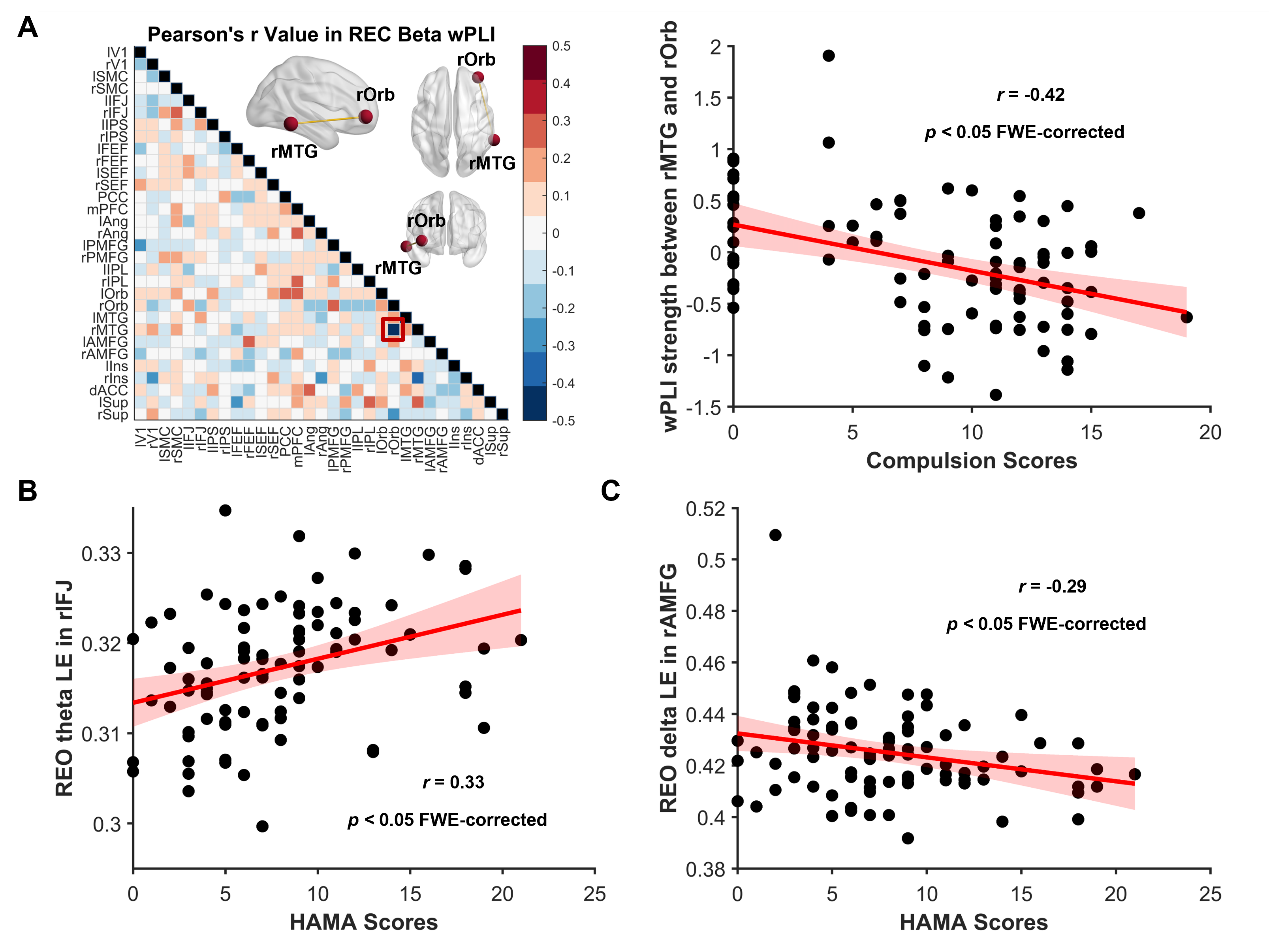

此外,基于多频段网络特征构建的支持向量机模型能够有效区分强迫症患者与健康人,诊断准确率可达87.9%。

这些发现表明beta频段的额顶网络功能损伤可能是强迫症核心病理机制,而低频网络更多反映其情绪维度异常,这提示未来可通过针对beta频段额顶网络节点的神经调控优化强迫症治疗。

该研究得到国家自然科学基金、神经精神疾病与心理健康协同创新中心、认知与神经精神疾病安徽省重点实验室支持。

论文链接:https://authors.elsevier.com/a/1m6bP_6LPDmkNR